들어가며

우리나라는 저출산과 기대수명 증가로 인해 고령화가 빠르게 진행되고 있다. 노인인구는 2025년 약 1,000만 명에서 2070년 약 1,700만 명으로 증가할 것으로 예상되고, 전체 인구 중 노인의 비율을 나타내는 노인 부양비도 2020년도 21.8명에서 2070년에는 100.6명으로 급증할 전망이다(통계청, 2019; 통계청, 2021). 그러나 노후소득 보장의 중심축이 되어야 할 공적연금제도가 아직 성숙하지 못해 이전 세대의 노인빈곤율이 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 노후소득을 보충할 수 있는 정책지원의 필요성이 커지고 있다. 또한, 근로능력과 의지가 높은 노인들의 비중이 점차 증가하고 있는 만큼, 노인 친화적 일자리 공급을 통해 활기찬 노후생활을 지원할 방안을 마련하는 것이 중요한 과제로 부각되고 있다.

이러한 상황에 따라 노인들에게 보충적인 소득을 제공하고 사회참여 기회를 확대하여 건강한 노후를 보낼 수 있도록 2004년도에 노인일자리사업이 도입되었다. 노인일자리사업의 목표량도 2004년 2.5만명에서 2024년 103만명으로 빠르게 확대가 되고 있으며 예산도 2004년 212억원에서 2024년 2조 264억으로 빠르게 증가하고 있다. 제3차 노인일자리 및 사회활동 종합계획에 따르면 2027년까지 노인일자리사업의 규모를 노인의 10% 수준으로 확대하는 것을 목표로 하고 있다(보건복지부a, 2023).

노인일자리사업의 규모가 점차 확대됨에 따라, 이에 따른 경제적 효과를 면밀히 살펴볼 필요성이 커지고 있다. 그러나 기존 연구들은 노인들의 소득 증가 및 빈곤 개선 효과에 대해 일관된 결과를 제시하지 못하고 있다. 일부 연구에서는 노인일자리사업이 참여자의 소득과 소비를 개선하고 빈곤 완화에 기여했다는 결과를 보고하고 있으나(강소랑, 2016; 김미곤, 2007; 이석원 외, 2009; 이소정 외, 2011), 반대로 이러한 효과가 나타나지 않았다는 연구도 존재한다(이지혜·황남희, 2019; 지은정, 2020). 특히, 노인일자리사업으로 민간 부분 일자리 공급이 감소하는 구축효과가 일부 발견되기도 하였다(최인혁, 조희평, 2023). 다만, 이러한 연구들은 샘플 수가 적은 조사자료 및 설문조사 자료를 사용하였거나, 노인일자리 참여 여부를 정확히 식별할 수 없는 데이터를 기반으로 분석함에 따라서, 통계적 엄밀성이 부족할 수 있다는 한계가 있다.

이에 본고에서는 노인일자리사업의 소득효과를 보다 면밀히 분석하기 위해 한국노인인력개발원 행정DB와 한국사회보장정보원의 사회보장정보시스템 내 기초연금 행정DB를 결합하여 노인일자리사업의 소득효과를 분석하였다. 노인일자리 행정DB는 노인일자리사업 참여자의 인적 특성, 일자리 유형, 참여 기간, 연간 급여액 등 노인일자리 관련 정보를 상세히 포함하고 있으며, 기초연금 행정DB는 기초연금 수급자의 소득, 재산, 부채 등에 대한 행정자료를 수록하고 있다. 본 연구는 종단자료의 특성을 활용하여, 개인 내 소득 변화에 주목한 패널 고정효과 모형을 적용함으로써 노인일자리 참여가 소득에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다.

2)

노인일자리사업에 대한 이해

노인일자리사업은 2004년 도입 이후 규모가 확대되고 유형도 더욱 세분화되었으며, 2023년 기준으로 공공형, 사회서비스형, 민간형 등 총 세 가지 유형으로 구분된다. 이 중 공공형은 65세 이상 기초연금 수급자를 대상으로 지급되며, 자기만족과 사회 기여를 위한 사회봉사활동의 성격이 강한 공익활동과 재능나눔 활동으로 구성된다. 2023년 기준 공공형의 평균 활동 기간은 연간 11개월이며, 하루 3시간 이내, 월 30시간 정도를 활동하고, 활동비는 1인당 27만원이 지급된다. 사회서비스형은 공공형보다 근로성격이 강한 사업으로 근로 능력이 있는 65세 이상 노인의 경력을 활용하여 지역사회, 돌봄, 안전 등의 영역에 서비스를 제공하는 일자리다. 2023년 기준으로 평균 활동 기간은 연간 10개월, 주 15시간 이내, 월 60시간 정도를 근무하며, 임금은 월 최대 712,800원이 지급된다. 또한, 공공형보다 근로성격이 강해 사회보험에 가입된다. 민간형은 세 가지 유형 중 가장 근로성격이 강한 유형으로, 민간 일자리와 연계하여 60세 이상 근로능력이 높은 노인에게 인건비를 제공하거나 고령자를 고용하는 기업을 지원하는 등 민간 일자리로의 이전을 장려하는 사업이다(보건복지부b, 2023).

노인일자리사업의 소득개선 효과 분석 결과

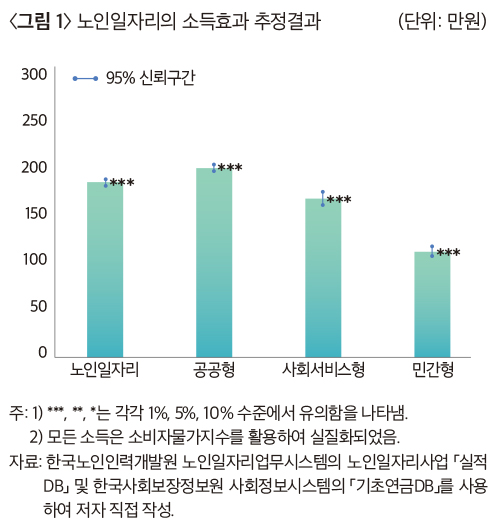

노인일자리사업 참여자의 소득 변화를 분석한 결과, 노인일자리 참여로 인해 참여노인의 월평균 소득이 약 18만원 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 사업유형별로는, 공공형의 경우 약 20만원, 사회서비스형의 경우 약 17만원, 민간형의 경우 약 11만원의 소득 증가 효과가 관찰되었다(<그림 1> 참고)3). 이 결과는 노인일자리사업이 단기적으로 참여자의 월평균 소득을 증가시키는 효과를 보여준다.

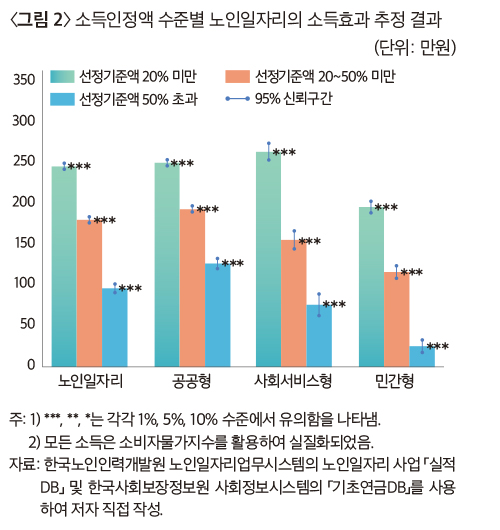

참여자의 경제 수준에 따른 이질적인 효과를 살펴보면, 노인일자리 참여 직전 소득인정액이 낮은 노인일수록 소득 증가 효과가 더 크게 나타났다. 예를 들어, 노인일자리 참여 직전 소득인정액을 선정기준액의 하위 20% 미만 (하위그룹), 20~50%(중위그룹) 그리고 50% 초과(상위그룹)로 구분하여 이질적인 효과를 분석한 결과, 하위그룹의 경우 소득이 약 24만원 증가하였으나, 중위그룹은 이보다 약 30% 낮은 17만원, 상위그룹은 약 63% 낮은 8.8만원 증가한 것으로 나타났다(<그림 2>참고)4). 사업 유형별로 구분하여 살펴보면 모든 유형에서 소득인정액이 낮을수록 노인일자리사업 참여가 소득 증가에 미치는 효과가 크게 나타났다. 이는 노인일자리사업의 소득 보충 효과가 저소득 노인에게 더 크게 작용했음을 보여준다.

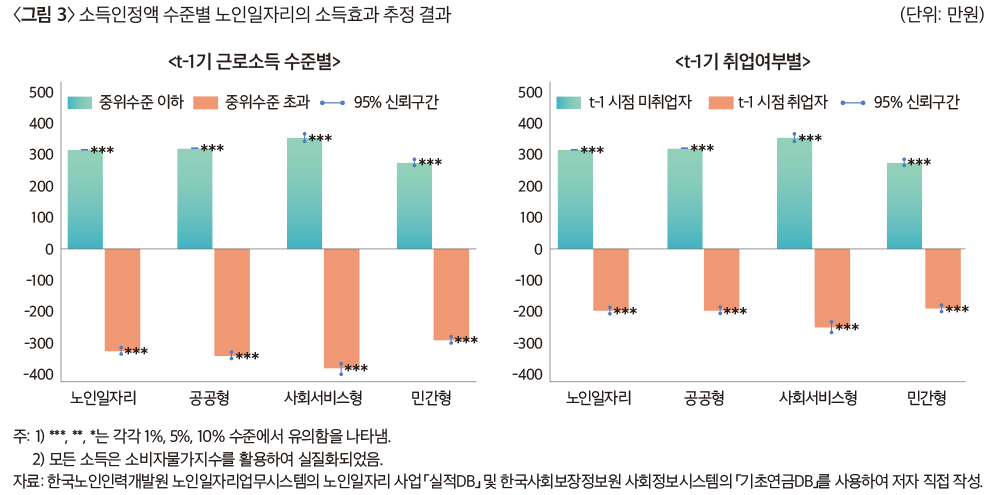

다음으로, 노인일자리사업 참여자의 사업 참여 직전 경제활동 여건에 따른 이질적인 효과를 살펴보았다. 분석 결과, 노인일자리 참여 직전 연도에 취업한 노인의 경우, 참여 이후 소득이 감소하는 경향이 확인되었다. 구체적으로, 노인일자리 참여 직전 연도에 미취업 상태였던 노인은 참여 후 월평균 소득이 약 31.4만원 증가한 반면, 취업 상태였던 노인은 참여 후 월평균 소득이 약 20만원 감소한 것으로 나타났다. 또한, 참여 직전 연도에 근로소득이 중위 수준 이하였던 노인은 참여 후 월평균 소득이 약 32만 원 증가하였으나, 중위 수준을 초과했던 노인은 참여 후 월평균 소득이 약 33만 원 감소하는 경향을 보였다.

이러한 결과는 노인일자리사업이 기존에 민간 일자리에 취업하기 어려웠던 노인의 소득을 증가시키는 효과가 있는 반면, 기존에 민간 일자리에 종사하던 노인이 노인일자리에 참여하면서 오히려 소득이 감소할 가능성도 있음을 시사한다. 다만, 이러한 현상은 개인의 근로 선호 변화, 건강 상태 변화, 기존 직장에서의 갑작스러운 실직 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한 결과일 수 있어, 해석에 신중을 기할 필요가 있다. 예를 들어, 건강 악화로 인해 민간 일자리보다 근로시간이 적고 신체적 부담이 덜한 노인일자리사업으로 이동한 노인의 경우, 근로소득은 감소했지만 개인의 후생은 증가했을 가능성도 존재한다. 향후, 일부 취업가능성이 높은 노인에게서 노인일자리 참여 후 소득이 감소하는 원인을 더욱 면밀히 분석할 필요가 있을 것으로 생각한다.

나가며

이번 분석 결과, 노인일자리사업이 단기적으로 참여자의 월평균 소득을 증가시키며 특히 소득인정액이 낮아 경제적 여건이 열악한 노인들에게서 소득 증가 효과가 더욱 두드러지게 나타났다. 이는 노인일자리사업이 노인들에게 보충적인 소득을 제공하는 역할을 수행하고 있음을 보여준다. 다만, 노인일자리 참여 이전에 경제활동을 했던 노인의 경우 오히려 소득이 감소하는 효과도 발견됨에 따라서, 공공형 및 사회서비스형 노인일자리에 참여하는 노인들 중 근로능력이 높은 일부 노인을 근로성격이 강한 일자리로 이전 시키려는 노력이 필요할 수 있다는 점을 시사한다. 특히 취업 경험이 부족하더라도, 근로능력과 의지가 높은 노인에게는 다양한 일자리 경험과 전문적인 직무 및 기술교육을 제공하여, 공공형-사회서비스형-민간형으로 상향 이동할 수 있는 기회를 확대해야 한다.

1) 본고는 김인경 외, 『노인일자리 및 사회활동 지원사업 정책효과』, 2024를 바탕으로 작성함.

2) 한편, 기초연금 DB는 기초연금 자격 기준을 결정하는 소득인정액을 계산할 때 기본이 되는 소득, 재산, 부채 정보를 제공하지만, 공공형 노인일자리사업에서의 소득 정보는 포함되어 있지 않음. 따라서, 공공형 노인일자리사업의 급여액은 기초연금 DB의 상시근로소득에 반영되지 않은 것으로 가정하고, 실적DB에서 제공되는 참여자의 연간 소득을 기초연금 행정자료(DB)와 합산하여 계산함. 반면 사회서비스형과 민간형의 경우 참여자가 사회보험에 가입되어 있어 노인일자리사업 소득이 기초연금 DB의 상시근로소득에 포함되는 것으로 가정함.

3) 다만, 사회서비스형과 민간형 참가자의 경우 노인일자리 사업에 참가했음에도 상시 근로소득이 0으로 기록된 사례가 데이터에 포함되어 있어, 소득효과가 과소 추정되었을 가능성이 있음. 이러한 참여자들을 제외하고 효과분석을 수행한 결과, 사회서비스형의 소득 증가 효과는 기존 16.5만원에서 37.2만원으로 민간형의 경우 기존 10.6만원에서 28.7만원으로 상향 조정됨.

4) 선정기준액은 해당 연도의 소득인정액 하위 70%에 해당하는 소득인정액의 값을 나타냄.

참고문헌

• 강소랑(2016). 노인일자리사업의 사회·경제적 효과 연구. 정책분석평가학회보.

• 김미곤(2007). 노인일자리사업의 사회경제적 효과. 한국노인인력개발원.

• 보건복지부(2023). 2023년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 운영안내.

• 보건복지부(2023). 제3차 노인일자리 및 사회활동 지원 종합계획(2023-2027).

• 보건복지부(각해년도). 보건복지부 소관 예산 및 기금운용계획 개요.

• 심지나(2009). 선진국 노인일자리사업 유사정책. 한국노인인력개발원.

• 이석원·김미곤·모선희·윤흥식·임재영·이현미·정연백(2009). 노인일자리사업에 대한 사회·경제적 효과 분석. 한국노인인력개발원.

• 이소정·정홍원·최혜지·배지영·박경하·윤남희·안세아·정은지(2011). 노인일자리사업 정책효과 평가. 한국노인인력개발원.

• 이지혜·황남희(2019). 노인일자리사업이 노인가구의 경제적 생활수준에 미치는 영향 분석: 소득과 소비 변화를 중심으로. 보건사회연구.

• 지은정(2020). 근로빈곤노인의 빈곤지속기간과 빈곤탈출에 대한 연구: 노인일자리사업에 주는 함의. 한국사회정책.

• 최인혁·조희평(2023). 노인 일자리 사업이 노동시장에 미치는 영향 분석. 조세재정Brief. 한국조세재정연구원.

• 통계청(2021). 장래인구추계: 2020~2070년.

• 한국노인인력개발원(각해년도). 노인일자리 및 사회활동 통계동향.

• Franklin, Simon, Clément Imbert, Girum Abebe, and Carolina Mejia-Mantilla(2023). “Urban Public Works in Spatial Equilibrium: Experimental Evidence from Ethiopia.” American Economic Review, 113(9): 2514–54.

김도헌

한국개발연구원(KDI)

재정·사회정책연구부 부연구위원