꾸준히 증가하는 국내 거주 이주민

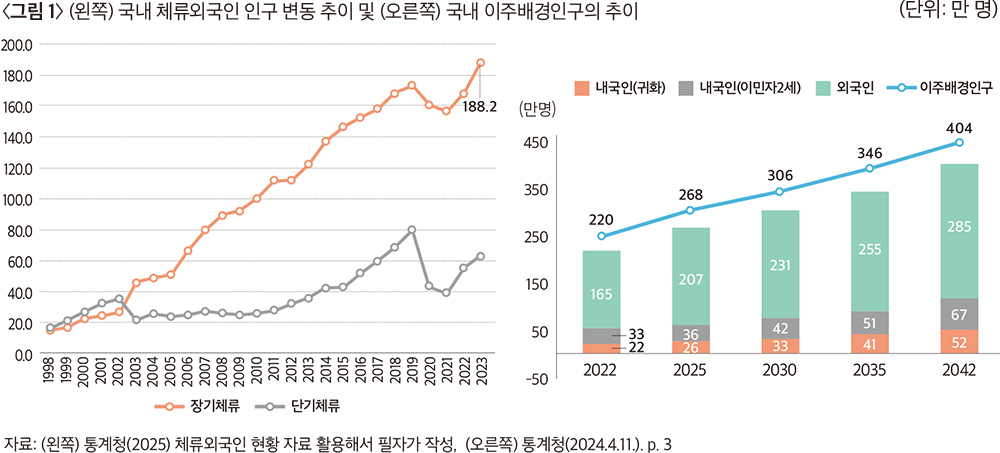

한국에 거주하는 이주민은 꾸준히 증가하고 있다. 통계청(2025)이 제공하는 체류외국인 추이를 보면, 2000년(49.1만 명) 대비 2023년 체류외국인 수는 250.8만 명으로 20여 년 사이 인구가 5배 이상 늘었다(<그림 1> 참고). 체류외국인의 성격도 변화하고 있다. 2000년대 초반까지는 단기체류외국인이 장기체류외국인의 수를 능가했지만, 2003년을 기점으로 추이는 역전됐다. 2000년 이후 단기체류외국인이 3.9배 증가한 사이, 장기체류외국인은 약 13배 늘었다. 2000년대 초반 고용허가제의 도입에 따른 이주노동자의 유입, 해외동포의 유입 및 정착 증가, 외국인 유학생의 증가 등이 원인으로 풀이된다. 2023년 기준으로 보면, 장기체류외국인이 188.2만 명으로 단기체류외국인(62.6만 명)의 세 배가 넘는다. 참고로, 외국인 체류에서 장기와 단기의 분류 기준은 출입국관리법에 따라 90일 초과 체류 여부다. 장기체류 이주민 가운데에는 한국에서 노년을 맞을 수 있는 영주형 장기체류자도 적지 않다. 이들의 수도 꾸준히 늘고 있다. 노인정책의 잠재적인 대상자들이다. 이를테면, 영주자격(F-5)을 갖춘 체류외국인은 2020년 16.1만 명에서 2024년 20.4만 명으로 4년 사이에만 26%가 증가했다.

이주 인구의 확대는 앞으로도 지속될 가능성이 높다. 물론, 이주민의 유입 규모는 정책적인 결정에 의존하기도 한다. 이를테면, 고용허가제와 같은 제도를 통해서 국내에 들어오는 이주노동인구의 경우에는 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」 제5조에 따라 외국인력정책위원회에서 이주노동자의 규모를 결정한다. 그렇지만, 국내의 저출산·고령화 추세, 제조업, 서비스 및 농림어업 분야에서의 인력 부족 현상 등의 원인 때문에 이주 인력에 대한 수요는 늘고 있다. 이주민 유입을 정책으로 막기에는 수요가 너무 많다. 통계청(2024.4.11.)의 전망에 따르면, 국내 이주배경인구는 2022년 220만 명에서 2042년에는 404만 명으로 증가하게 된다. 국내 인구의 감소 추세와 맞물려서, 이주배경인구의 비율은 해당 기간 동안 4.3%에서 8.1%로 늘어날 전망이다. 약 17년 뒤에는 한국의 길에서 마주치는 사람들 12명 가운데 한 명은 이주배경인구가 될 것이다. 참고로, 이주배경인구는 “본인 또는 부모 중 적어도 한 명이 출생 시 또는 현재 외국 국적인 사람, 내국인(귀화), 내국인(이민자 2세), 외국인의 합”(통계청, 2024.4.11., p. 3)이다.

한국인의 이주민 수용성

한국 땅에서 이주민 인구가 늘어나는 추세를 고려하면, 한국을 더 이상 ‘단일민족국가’로 보기 어렵다. 한국은 다양한 국적·문화·언어적 배경을 가진 이주민들과 공존해야 한다는 시대적 요구에 직면하고 있다. 이주민이 대거 유입된 역사를 경험한 서구에서 인종 및 민족, 종교 갈등을 겪어온 사례를 우리는 무수히 목도했다. 한국도 변화의 속도에 조응하는 인식의 점검 및 개선이 필요하다. 관련해서 한국인의 이주민 수용성에 관한 연구도 적지 않게 이뤄졌다.

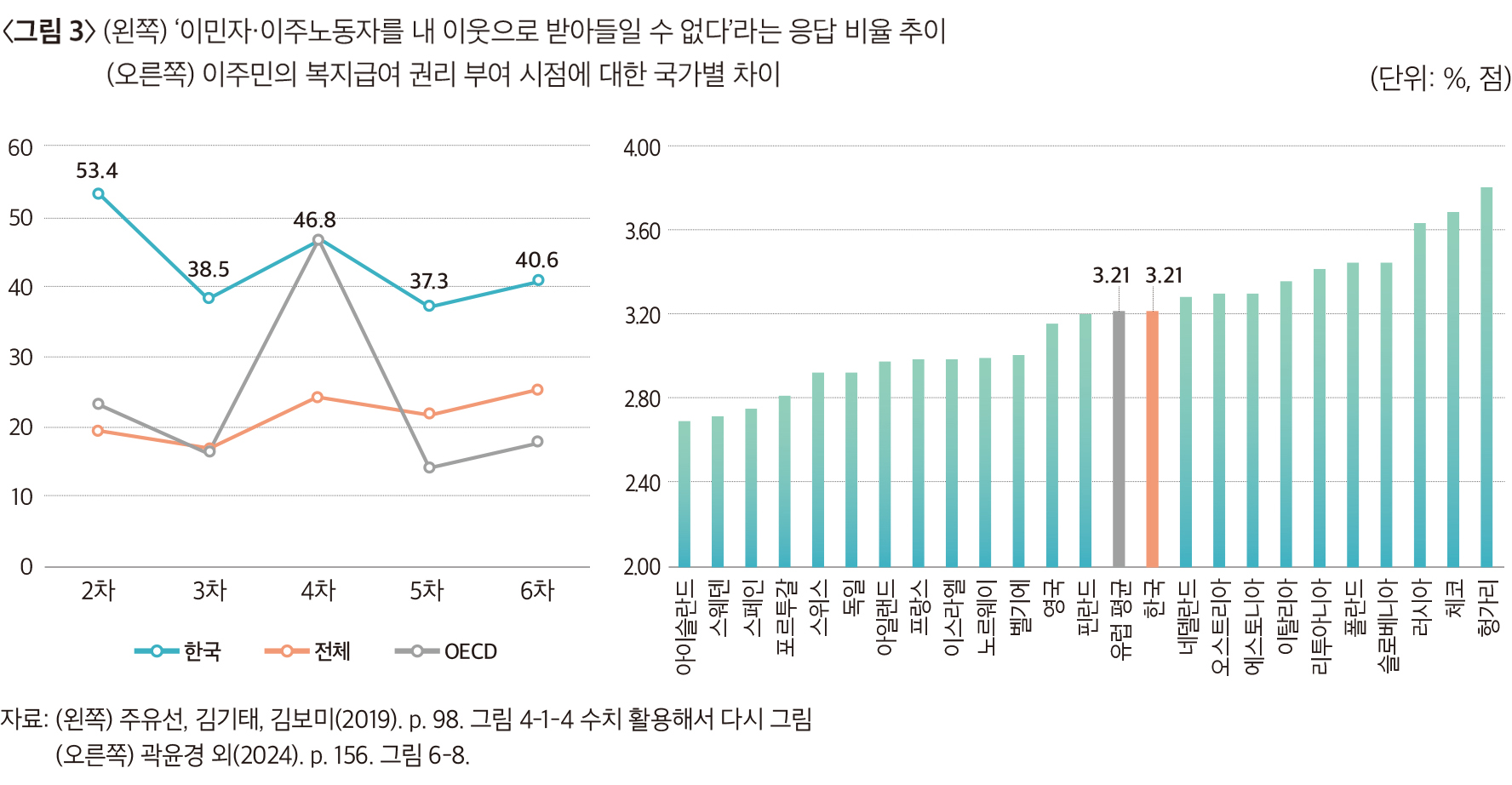

주유선, 김기태, 김보미(2019)는 세계가치관조사 2~6차

1) 원자료를 활용해서 ‘이민자·이주노동자를 내 이웃으로 받아들일 수 있는지’에 대한 문항 응답 결과를 분석했다. 참고로, 세계가치관조사는 6차 조사(2010~2014년)만 보아도 약 60개국에서 8만 5,000명 이상이 참가하는 대규모 조사이다. 분석 결과를 보면, 한국인은 이민자에게 상대적으로 부정적인 태도를 취하고 있다(<그림 3> 참고). 한국은 전체 조사 국가 평균 및 OECD 국가들의 평균과 비교해 이민자·이주노동자를 내 이웃으로 받아들일 수 없다는 비율이 전반적으로 높은 편이다. 특히 OECD 국가 평균과 비교하여 4차를 제외한 차수들에서 약 20~30% 포인트 정도 높았다.

주유선 외(2019)의 조사가 상대적으로 과거의 인식을 물었다면, 곽윤경, 김기태, 정세정, 강예은, 김지원(2024)은 비교적 최근 한국인의 인식을 물었다. 연구진은 유럽연합의

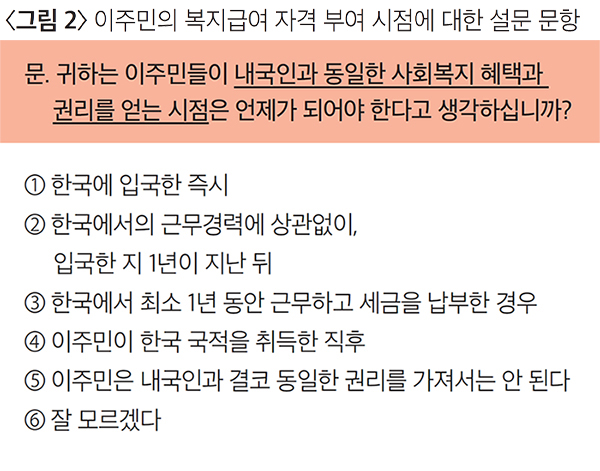

8번 라운드에서 제시됐던 다음의 문항을, 2024년 사회통합 실태조사에서 동일하게 활용했다. 이주민 대상 복지수급 제공에 대한 내국인의 태도를 확인하기 위해서였다.

국가별 단순 비교를 위해서 해당 문항에 대한 ①~⑤ 선택지를 1~5점 척도로 활용해서 평균을 구했다(<그림 2 참고>). ‘⑥ 잘 모르겠다’라고 응답한 비율은 분석에서 제외했다. 환산한 평균이 높으면 그만큼 이주민 대상 복지급여 제공에 대해 부정적인 비율이 높다고 해석할 수 있다. 한국의 평균은 3.21로, 유럽국가들의 평균(3.21)과 일치했다(<그림 3> 참고). 선택지에 따른 비율을 보면, 입국 즉시 이주민에게 내국인과 동등한 복지수급권을 주자는 의견의 비율은 한국에서 상대적으로 낮았지만(3.66%), 반대로 이주민에게는 내국인과 같은 수준의 권리를 줘서는 안 된다는 비율도 한국에서 낮았다(2.66%). 후자의 선택지에 대한 유럽 지역의 평균은 9.68%로 한국의 네 배에 육박했다. 유럽과 비교하면, 한국에서는 극단적 의견의 비율이 낮고, 평균 주변으로 다수의 의견이 수렴됐다. 이주민의 복지수급에 대한 한국인의 태도는 유럽국가의 평균과 같다는 점이 이채롭다.

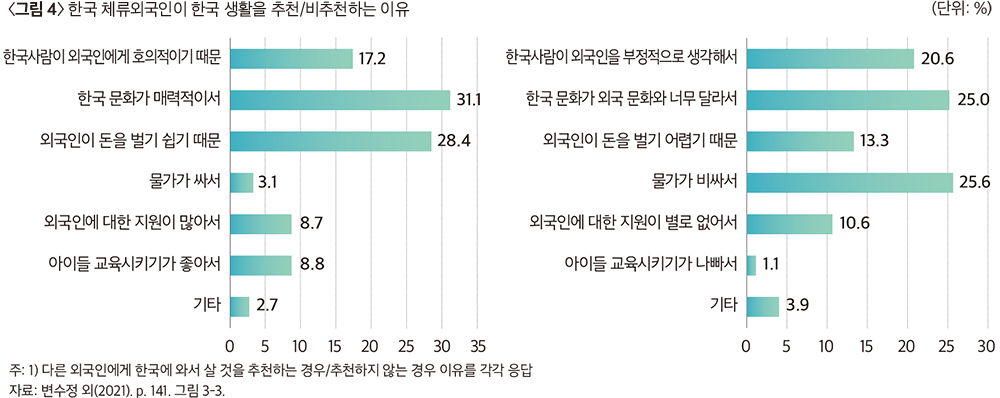

변수정, 정희선, 김기태, 이창원, 김희주(2021)는 이주민이 체감하는 한국인의 수용도를 확인한 흥미로운 연구이다. 지난 2011년 8월 시행된 설문은 이주민 1,310명을 출신지역, 체류목적, 체류기간을 기준으로 표본을 할당하여 유의표집한 결과를 담았다. 조사 언어는 영어, 중국어 등 10개 언어로 준비했다. 먼저, 이주민의 한국생활 만족도를 보면, 응답자의 67.2%가 ‘약간 만족한다’, 25.6%가 ‘매우 만족한다’고 응답해 92.8%가 만족하는 것으로 나타났다. 설문 응답자들은 성별, 체류기간, 체류자격, 출신지역, 거주지를 가리지 않고 모두 집단에서 ‘만족한다’고 답한 비율이 90%를 넘어섰다.

한국 생활을 다른 외국인에게 추천할지에 대해서도 86.3%가 동의했다. 한국 생활을 추천한 1,310명이 꼽은 이유로는 ‘한국 문화가 매력적이어서’(31.1%), ‘외국인이 돈을 벌기 쉽기 때문’(28.4%), ‘한국 사람이 외국인에게 호의적이기 때문’(17.2%)이었다. 한국 생활을 추천하지 않는다고 답한 180명은 비추천의 이유로 ‘높은 물가’(25.6%), ‘한국의 이질적인 문화’(25.0%), ‘한국인의 부정적인 태도’(20.6%) 등이었다. 흥미롭게도 추천과 비추천의 이유에서 3순위가 모두 한국인의 태도였다.

나가며

지금까지 한국의 이민자 현황과 한국 사회의 이주민에 대한 수용성을 국제 비교 관점에서 간략히 살펴보았다. 앞서 제시한 설문조사를 종합하면, 한국인의 이주민에 대한 수용성은 다른 복지국가에 비해서 부정적이지만, 최근 일부 긍정적인 추이도 관찰된다. 국내에 거주하는 이주민은 한국의 생활에 대해서는 대체로 만족하지만, 한국인의 수용성에 대해서는 일부 엇갈리는 응답도 있었다.

한국에서 이주민에 대한 수용성을 국제 비교할 때 유의해야 할 대목도 있다. 곽윤경 외(2024)는 이를 다음의 네 가지로 제시한 바 있다. 첫째, 이주민에 대한 내국인의 인식 이면의 배경 자체가 다른 가능성이 높다. 한국은 통행이 자유롭지 않은 북한 지역을 고려하면 사실상 섬나라다. 1995년까지 한국에서 이주민 비율은 0.2%에 불과했다(김도원, 2023). 이주민에 대한 접촉 자체가 매우 낮았던 나라다. 둘째, 유입되는 이주민의 성격도 다르다. 유럽에서 이주민은 흔히 난민과 연관된다. 시리아 내전과 소련의 우크라이나 침공을 겪으면서 해마다 100만 명 내외의 난민이 유럽에 유입됐다. 유럽과 한국에서 ‘이주민’이라고 할 때, 국민들이 연상하는 이미지 자체가 다를 가능성이 높다. 셋째, 복지수급과 관련해서 보자면, 복지국가의 발전 수준도 다르다. 영미권을 제외한 대부분의 유럽 국가들은 1980년 이전에도 사회지출 수준이 GDP의 20%를 넘어섰다(OECD, 2024). 넷째, 이주민 유입이 사회정책에 미치는 영향에 대한 역사적, 제도적 맥락도 다르다. 유럽의 경우, 유럽연합의 팽창(enlargement)이 주요한 변수였다(Breidahl et al., 2022). 2004년 이후 유럽연합은 자본주의와 공산주의로 구분되 던 ‘두 유럽’이 통합되는 과정을 거쳤다(Jeannet, 2020). 한국에서 이와 유사한 대규모 이주민 유입의 경험은 없었다. 다섯째, 한국인의 복지태도는 서구와는 매우 다른 양상을 보인다. 이를테면, 김영순, 여유진(2011)은 한국인의 복지태도는 서구에서 관찰되는 계급성이 나타나지 않았다고 하였다. 실업 및 빈곤의 위험이 높은 저임금 저숙련 노동자일수록 복지국가에 대한 지지가 높은 서구와 달리, 한국에서는 이와 같은 경향을 찾아보지 못했다.

한국은 서구의 복지국가 형성 및 발전 과정 그리고 이주민 유입의 역사가 크게 다르다. 한국적인 특수성을 고려하면서, 이주민에 대한 내국인의 수용도를 높이고, 사회통합을 고양하는 접근이 필요하다.

1) 1차 조사의 경우, 해당 문항에 대한 한국과 다른 조사 국가의 응답 비율이 한 자리 수(한국은 3.71%, OECD 4.82%)로, 다른 차수에 비해서 지나치게 비율이 낮게 나왔다. 주유선 외(2019)에서는 이상치에 대한 해설과 더불어서 1~6차 분석 결과를 제시했지만, 이번 글에서는 편의상 2~6차 결과만 제시한다. 참고로, 2차 조사 기간은 1990~1994년이고, 6차 조사 기간은 2010~2014년이다.

참고문헌

• 곽윤경, 김기태, 정세정, 강예은, 김지원(2024). 사회통합 실태 진단 및 대응방안(XI): 이주민과 사회통합. 한국보건사회연구원.

• 김도원(2023). OECD 통계를 통해 살펴본 주요국의 국제이주동향. MRTC 통계브리프. No. 2023-02. 이민정책연구원.

• 김영순, 여유진(2011). 한국인의 복지태도: 비계급성과 비일관성 문제를 중심으로. 경제와 사회, 91, 211-240.

• 변수정, 정희선, 김기태, 이창원, 김희주(2021). 사회통합의 또 다른 시각: 이주민이 인식한 한국 사회의 수용성. 한국보건사회연구원.

• 주유선, 김기태, 김보미(2019). 사회적 소수자에 대한 한국인의 인식 연구. 한국보건사회연구원.

• 통계청(2024.4.11.). 2022년 기준 장래인구추계를 반영한 내·외국인 인구추계: 2022~2042년. 보도자료. 통계청.

• Breidahl, K. N., Hedegaard, T. F., & Seibel, V. (2022). Migrants and social policy: Shifting research agendas. In Social Policy in Changing European Societies, 265-278, Edward Elgar Publishing.

• Jeannet, A. M. (2020). A threat from within? Perceptions of immigration in an enlarging European Union. Acta sociologica, 63(4), 343-360.

김기태

한국보건사회연구원

사회보장정책연구실 부실장